- Zuschreibungen

-

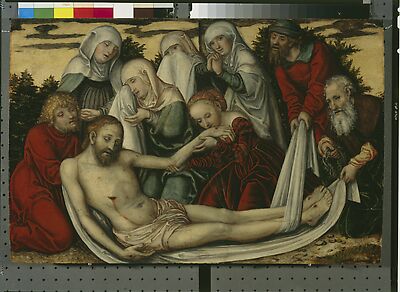

Lucas Cranach der Ältere und Werkstatt

Lucas Cranach der Ältere

Zuschreibungen

| Lucas Cranach der Ältere und Werkstatt | |

| Lucas Cranach der Ältere | oder der Jüngere [Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr verfügbar) |

| Lucas Cranach der Jüngere | oder der Ältere? laut Koepplin 'eher' der Jüngere |

- Datierungen

- um 1540

um 1550

Datierungen

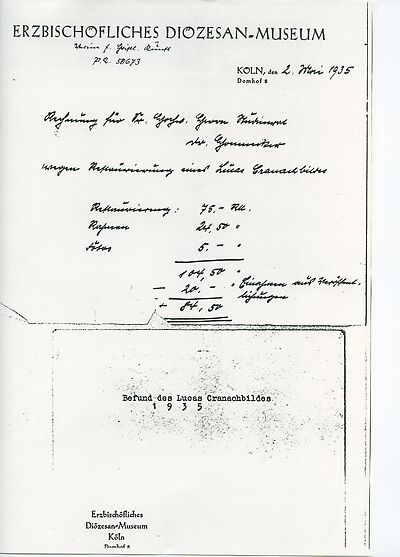

| um 1540 | [Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023] |

| nach 1537 | [cda 2019] |

| um 1550 | [Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr online, 22.11.2021) |

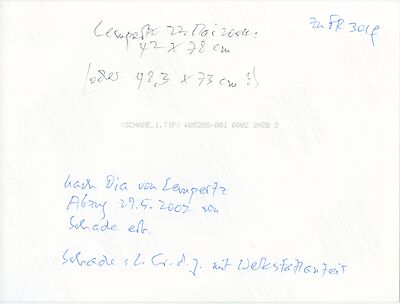

- Maße

- Maße Bildträger: 42 x 78 cm

Maße

Maße Bildträger: 42 x 78 cm

[Lempertz online database: https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/856-1/1033-lucas-cranach-d-ae.html; accessed 26-03-2019] (nicht mehr verfügbar online, 22.11.2021)

- Signatur / Datierung

Oben rechts bezeichnet: Schlangensignet mit liegenden Flügeln

Signatur / Datierung

Oben rechts bezeichnet: Schlangensignet mit liegenden Flügeln

- Inschriften und Beschriftungen

Auf der Rückseite: - Aufkleber mit Aufschrift: „SALE No 10389“

- mit Kreide: „4“

[Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023]

- mit Kreide: „4“

Inschriften und Beschriftungen

Inschriften, Wappen:

Auf der Rückseite:

- Aufkleber mit Aufschrift: „SALE No 10389“

- mit Kreide: „4“

[Heydenreich, Blumenroth, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 31.03.2023]

- Eigentümer

- Privatbesitz

- Besitzer

- Privatbesitz

- CDA ID

- PRIVATE_NONE-P271

- FR (1978) Nr.

- FR-none

- Permalink

- https://lucascranach.org/de/PRIVATE_NONE-P271/