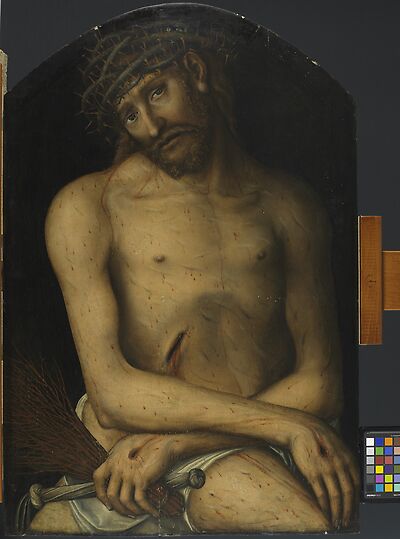

Bildträger

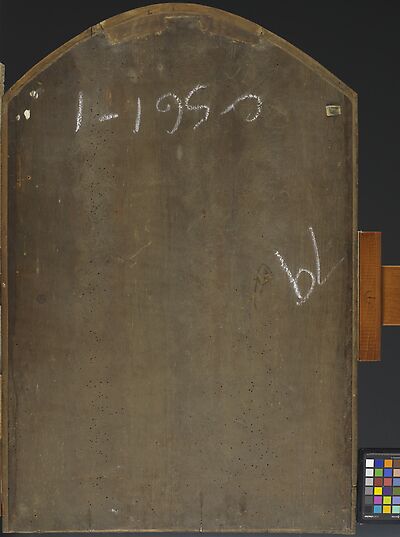

Bildträger ist eine Holztafel aus vier in vertikaler Richtung stumpf verleimten Laubholzbrettern (unten von links 17 / 8,2 / 17,9 / 14,1 cm). Augenscheinlich handelt es sich um Lindenholz. Rückseitig wurde die Tafel mit einem Schropphobel quer zur Faserrichtung geglättet. Umlaufend an den Rändern ist ein Falz mit einer Tiefe von ca. 0,7 cm und einer variierenden Breite von 0,4 – 1,7 cm eingearbeitet. Die Brettfugen wurden vorder- und rückseitig mit Fasern beklebt. Die Rückseite erscheint holzsichtig. Der umlaufende Falz lässt eine ursprüngliche Einfassung in einem heute nicht mehr erhaltenen Falzrahmen vermuten.

Grundierung und Imprimitur

Auf der Bildseite ist die Tafel ist weiß grundiert. Am unteren Rand ist die Grundiermasse nicht bis zum Tafelrand aufgetragen. Eine hier erhaltene schwarze gemalte Randeinfassung könnte entstehungszeitlich sein. Ritzungen sind nicht erkennbar.

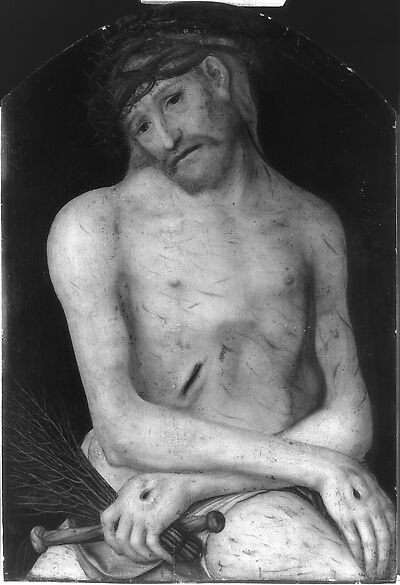

Unterzeichnung

Im Infrarotreflektogramm sind partiell dunkelgraue Unterzeichnungslinien sichtbar, die vermutlich mit einem trockenen Medium (Stift, dunkle Kreide?) ausgeführt wurden. Die Konturen der Figur sind mit wenigen und teils längeren schwungvollen Linienzügen skizzenhaft angelegt. Eine Präzisierung der einzelnen Formen erfolgte mit dem nachfolgenden Farbauftrag. Signifikante Änderungen der Komposition zwischen Unterzeichnung und malerischer Ausführung sind nicht zu erkennen.

Farbschichten und Metallauflagen

Mittels RFA konnten folgende Elemente nachgewiesen und in Verbindung mit den optischen Merkmalen Signale für folgende Farbmaterialien ermittelt werden:

Rot: Ca, Pb, Fe, Sr (Hg)

Ca: Kreide/ Gips (?); Pb: Bleiweiß/Mennige (?); Fe: Eisenoxid/ Ocker (?); Hg: Zinnober (?)

Braun hell: Ca, Pb, Fe, Sr, Hg

Ca: Kreide/ Gips (?); Pb: Bleiweiß/ Mennige (?); Fe: Eisenoxid/ Ocker (?); Hg: Zinnober (?)

Inkarnat: Pb, Ca, Hg, Fe, Sr

Pb: Bleiweiß/ Mennige (?); Ca: Kreide/ Gips (?); Hg: Zinnober; Fe: Eisenoxid/ Ocker (?)

Weiß: Pb, Ca, Fe, Sr, Cr

Pb: Bleiweiß; Ca: Kreide/ Gips (?); Fe: Eisenoxid/ Ocker (?); Cr: Chromhaltiges Gelb/Grün (?) Retusche?

Gelb: Ca, Pb, Fe, Sr (Cu)

Ca: Kreide/ Gips (?); Pb: Bleiweiß (?); Fe: Eisenoxid/ Ocker (?); Cu: Kupferhaltiges Blau Grün/ Sikkativ?

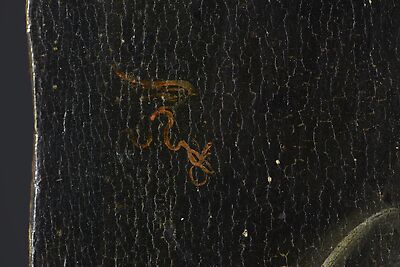

Rotbraun Sign.: Ca, Pb, Fe, Sr

Ca: Kreide/ Gips (?); Pb: Bleiweiß; Fe: Eisenoxid/ Ocker (?)

Rot verblasst: Pb, Ca, Fe, Sr

Pb: Bleiweiß; Ca: Kreide/ Gips (?); Fe: Eisenoxid/ Ocker (?); organ. Farblack?

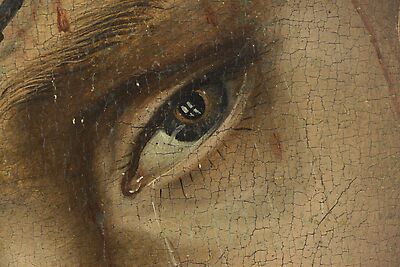

Der Farbauftrag erfolgte deckend bis lasierend mit Pinseln in mehreren Schichten. Eine helle Ausmischung aus Bleiweiß und Zinnober diente für die Anlage der Inkarnattöne. Schatten sind mit braun-grau ausgemischten Tönen sowie halbtransparenten bräunlichen Lasuren geformt und Lichtakzente mit hellerer Inkarnatfarbe aufgesetzt. Das Röntgenbild spiegelt die sichere Modellierung. Es sind keine wesentlichen Kompositionsänderungen im Malprozess erkennbar. Details, wie Augen und Tränen erscheinen sicher gemalt. So wurden z.B. die kreisrunden Pupillen zuerst mit schwarzer Farbe angelegt, darauf mit zwei vertikal ausgerichteten Linienzügen weiße Reflexlichter gezeichnet und diese nachfolgend routiniert mit schwarzer Farbe horizontal geteilt sowie konturiert, so dass der Eindruck eines gespiegelten Fensterkreuzes entsteht. Die Haare sind in unterschiedlicher Intensität bräunlich unterlegt und nachfolgend mit feinen

Strichlagen in unterschiedlicher Farbigkeit differenziert. Dabei erscheinen die einzelnen rotbraunen Barthaare mit unterschiedlicher Präzision und Sicherheit gezeichnet.

[Blumenroth, Heydenreich, unveröffentlichter Untersuchungsbericht, 18.07.2023]