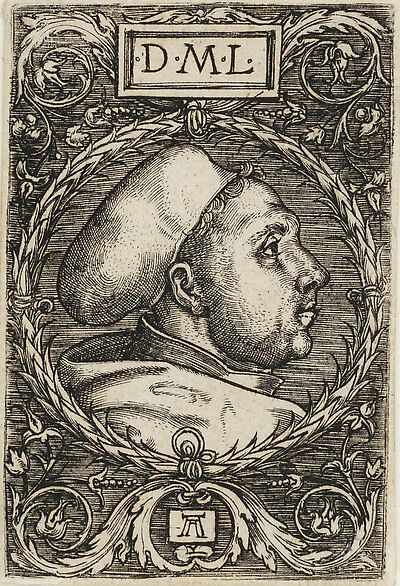

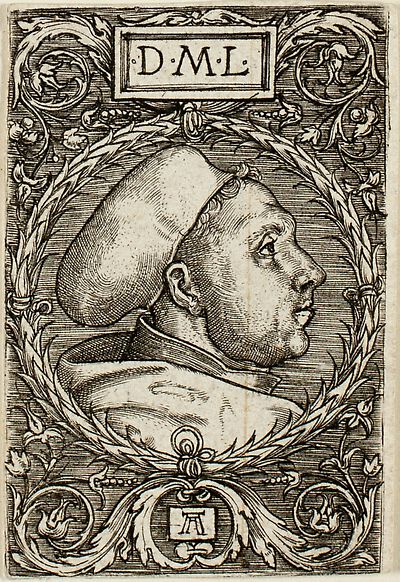

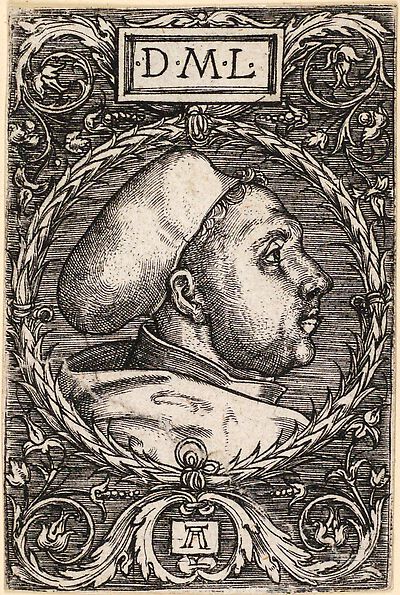

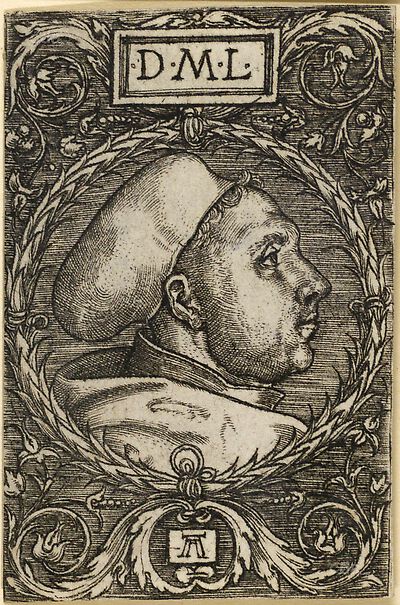

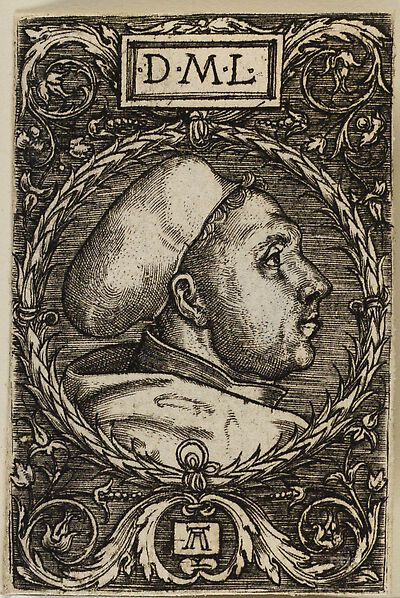

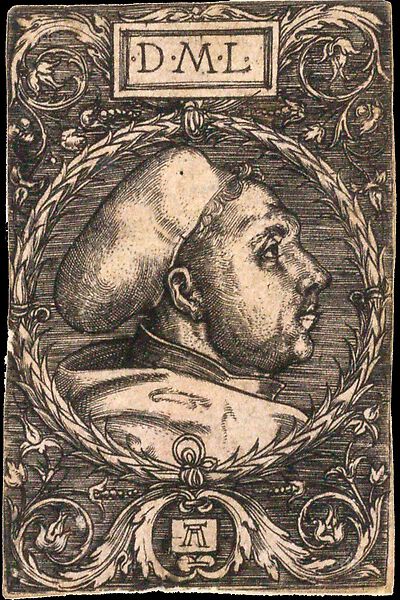

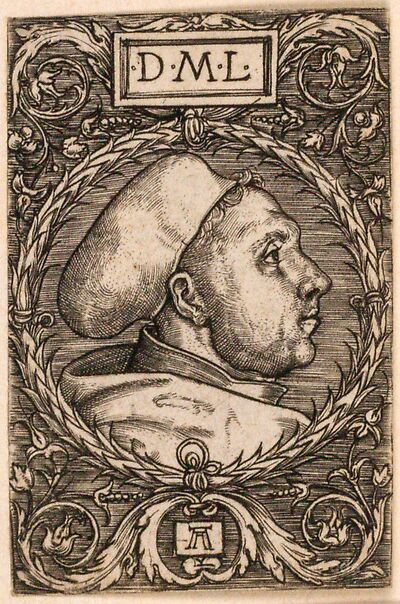

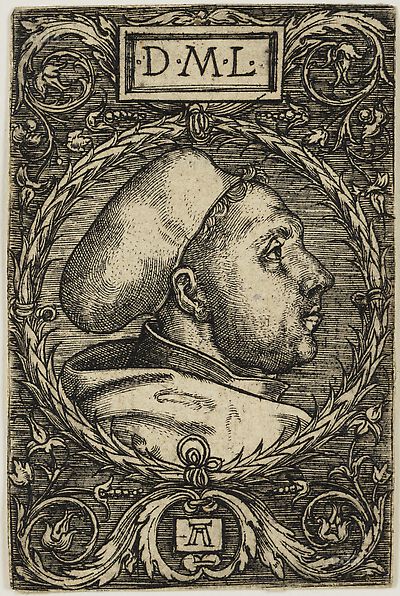

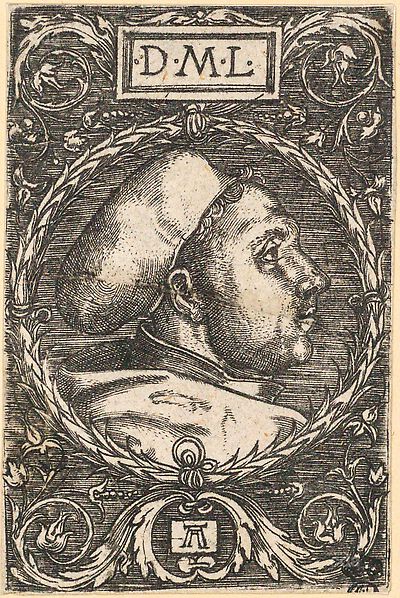

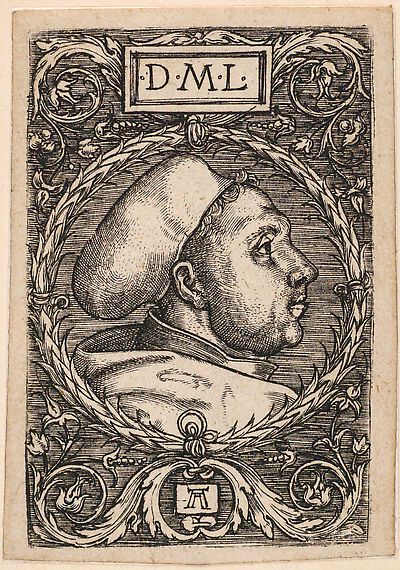

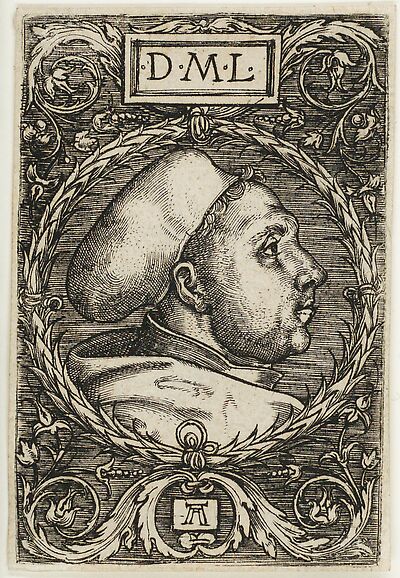

Mit dem lediglich 61 x 40 mm messenden Kupferstich-Bildnis Martin Luthers mit Doktorhut schuf Albrecht Altdorfer das im Format kleinste Porträt innerhalb der Luther-Bildnisse der Jahre 1519 bis 1530. Albrecht Altdorfers Bildnis ist nach rechts orientiert und damit spiegelbildlich auf Lucas Cranachs d. Ä. Blatt von 1521 (I.4D1.1 und I.4D1.2)

Mit dem lediglich 61 x 40 mm messenden Kupferstich-Bildnis Martin Luthers mit Doktorhut schuf Albrecht Altdorfer das im Format kleinste Porträt innerhalb der Luther-Bildnisse der Jahre 1519 bis 1530. Albrecht Altdorfers Bildnis ist nach rechts orientiert und damit spiegelbildlich auf Lucas Cranachs d. Ä. Blatt von 1521 (I.4D1.1 und I.4D1.2) bezogen, das als Vorbild anzusprechen ist.[1] Winzinger wies darauf hin, dass Albrecht Altdorfers Bildnis auch die Kenntnis der Eisenradierung Daniel Hopfers von 1523 (I.4D3) voraussetzt.[2] Auch wenn die von Winzinger angeführte Begründung wenig überzeugt, bleibt seine Beobachtung korrekt. Dass Daniel Hopfers Werk vor allem für die Linienführung des Altdorfer-Bildnisses Pate stand, lässt sich etwa im Kinnbereich ablesen; Lucas Cranach d. Ä. hat das Luther’sche Doppelkinn – in kaschierender Absicht – stark verschattet, während er den Rest des Gesichtes sparsamer ausmodellierte. Daniel Hopfer und Albrecht Altdorfer banden dagegen die gesamte Kinnlinie bis zu den Schläfen und dem unteren Wangenbereich in ein homogenes Netz von Kreuzschraffuren ein.

Albrecht Altdorfer setzte das Profil Luthers in ein lorbeerumkränztes Medaillon, bekrönt von einer profilierten Steintafel, die die Initialen „D[oktor] M[artinus] L[uther]“ zeigt. Das an der vertikalen Mittelachse gespiegelte dekorative Rankenwerk formt sich in den Ecken spiralförmig aus und definiert mittig unter dem Bildnis ein weiteres Feld, das das Monogramm Albrecht Altdorfers enthält. Das Rankenwerk im Rahmenfeld des Bildnisses findet seine Entsprechung in drei im Format ähnlichen Ornamentblättern Albrecht Altdorfers, die freie Variationen von italienischen Kupferstich- und Niello-Vorlagen darstellen.[3] Das Schema aus horizontalen Parallelschraffuren überzieht den Hintergrund und greift damit die Hintergrundgestaltung Lucas Cranachs d. Ä. im zweiten Zustand des Kupferstichs (I.4D1.2) auf.

Während Daniel Hopfer mit seinem Blatt samt eingedeutschter Inschrift auf ein breiteres Publikum zielte,[4] wandte sich Albrecht Altdorfer mit dem antikisierenden Schmuckwerk und der Inschriftentafel, die den Doktortitel Luthers nicht unerwähnt lässt, einem gebildeten Publikum zu. Das kleine Format erlaubt aber im Vergleich zu Lucas Cranachs d. Ä. Werk die Produktion einer noch höheren Stückzahl zu geringerem Preis. Ab etwa 1515 konzentrierte sich Albrecht Altdorfer allgemein im Kupferstich auf diesen Typus der kleinformatigen, dabei aber technisch höchst anspruchsvollen, Werke nach Vorbildern anderer Künstler.

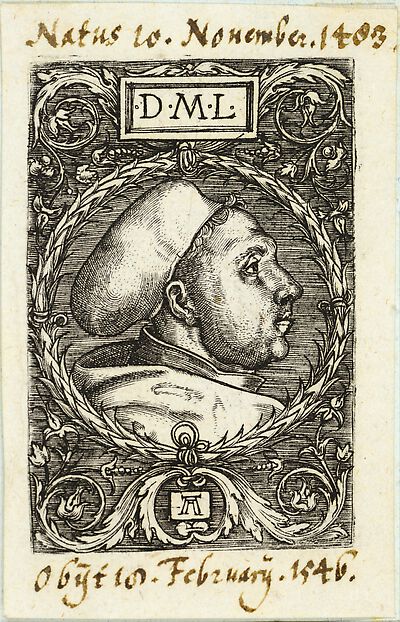

Vom Luther-Bildnis, von dem nur ein Zustand bekannt ist, hat sich bis heute eine hohe Zahl von brillanten Frühdrucken erhalten.[5] Unter den im Rahmen des KKL untersuchten 17 Exemplaren finden sich fast ausnahmslos Abzüge von einer gut bis sehr gut erhaltenen Druckplatte. Dieser Befund mag auch dem kleinen Format zu verdanken sein, das bei geringerer Druckbelastung weniger Verdichtung des Materials zur Folge hatte und daher eine signifikant höhere Stückzahl an Abzügen erlaubte.

Es handelt sich bei diesem zierlichen Druck um eines von lediglich zwei autonomen Porträts im graphischen und malerischen Gesamtwerk Albrecht Altdorfers überhaupt.[6] Daher wird man nicht umhin kommen, nach der Bedeutung Luthers für Albrecht Altdorfer und die Stadt Regensburg zu fragen, der der Maler seit 1505 als Bürger und seit 1517 als Mitglied des sogenannten „Äußeren Rats“ angehörte.[7] Auch wenn die überbordende und von Albrecht Altdorfer bildkünstlerisch begleitete Wallfahrt zur „Schönen Maria“ in Regensburg[8] 1523 die Kritik Luthers auf sich zog,[9] so setzten sich spätestens ab 1525 in der Regensburger Bürgerschaft vermehrt erst antiklerikale, dann reformatorische Tendenzen durch. 1526 wurde das Abendmahl in beiderlei Gestalt in Privaträumen gebilligt,[10] im selben Jahr stieg Albrecht Altdorfer zum Mitglied des „Inneren Rats“ auf.

Aus der Abhängigkeit von der Eisenradierung Daniel Hopfers lässt sich für das vorliegende Blatt eine Datierung nach 1523 vermuten. Vor dem Hintergrund der Biografie des Künstlers und der Stadtgeschichte Regensburgs kann der Entstehungszeitraum auf die Zeit 1525/1526 eingegrenzt werden.[11]

Daniel Görres, Thomas Klinke

[1] Vgl. Winzinger 1963, S. 113, Nr. 171.

[2] Vgl. Ausst.-Kat. Berlin 1988, Nr. 160.

[3] Vgl. Winzinger 1963, Nrn. 168, 169, 170, von diesem jeweils um 1525 datiert.

[4] Siehe Katalogeintrag zu I.4D3.

[5] Vgl. Winzinger 1963, S. 113, Nr. 171. Winzinger zählt insgesamt 31 Abzüge in öffentlichen Sammlungen auf sowie etwa 35 Abdrucke in Privatbesitz.

[6] Die Identität des Dargestellten beim zweiten Porträt, dem ebenfalls sehr kleinformatigen Kupferstich mit dem Kopf eines Jünglings (vgl. Winzinger 1963, Nr. 103), konnte von der Forschung bisher nicht befriedigend geklärt werden. Daneben wären nur die von Albrecht Altdorfer in einen Handlungszusammenhang eingebundenen Darstellungen Maximilians I. innerhalb der „Ehrenpforte“ (vgl. Winzinger 1963, Nr. 66–73, 75) zu nennen.

[7] Vgl. zu biografischen Angaben Albrecht Altdorfers hier und im Folgenden Ausst.-Kat. Berlin 1988, S. 20–22.

[8] Vgl. hierzu Stahl 1968 und Greiselmayer 1997.

[9] Vgl. etwa Luthers Brief an den Rat der Stadt Regensburg vom 26. August 1523 (WABr 3, S. 141).

[10] Vgl. Lottes 1992, S. 20.

[11] Vgl. auch Winzinger 1963, S. 113, Nr. 171.

Quellen / Publikationen:

Bartsch VIII.63.61; Hollstein German I.210.80; New Hollstein German II.50.e.80; Tietze 1923, S. 163, 172; Ficker 1934, S. 120, Nr. 57; Baldass 1941, S. 13, 148; Winzinger 1963, S. 113, Nr. 171; Ausst.-Kat. Berlin 1988, Nr. 160; Scribner 1994, S. 266, Nr. 25; Ausst.-Kat. Regensburg 2017, Nr. 5; Muhr 2017, S. 438.

- Zuschreibung

- Albrecht Altdorfer, Inventor*in

Zuschreibung

| Albrecht Altdorfer, Inventor*in | [KKL 2022] |

- Datierungen

- um 1525/1526

um 1525

Datierungen

| um 1525/1526 | [KKL 2022] |

| um 1521/1525 | [Baldass 1941, S. 13, 148] |

| 1522 | [Scribner 1994, S. 266, Nr. 25] |

| um 1525 | [Ausst.-Kat. Berlin 1988, Nr. 160] |

- Maße

- Platte: 61 (+/-1) x 40 (+/-1) mm

Maße

Platte: 61 (+/-1) x 40 (+/-1) mm

Darstellung: 61 (+/-1) x 40 (+/-1) mm

[Thomas Klinke, KKL 2022]

- Signatur / Datierung

Unten mittig: Monogramm "AA" (ligiert)

Signatur / Datierung

Unten mittig: Monogramm "AA" (ligiert)

[KKL 2022]

- CDA ID

- AA_HI-210_80

- KKL-Nr.

- I.4D4, Teil der Bildnisgruppe I

- Bartsch-Nr.

- VIII.63.61

- Permalink

- https://lucascranach.org/de/AA_HI-210_80/