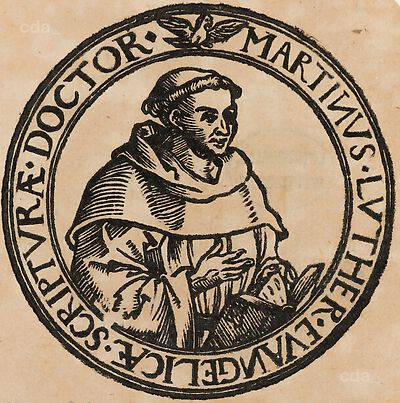

In nur einem Abzug[1] überliefert, ist dieser Holzschnitt weder signiert noch datiert. Das Hadernpapier, auf dem er abgezogen wurde, ist umlaufend beschnitten und rückseitig unbedruckt.[2] Der einstige Verwendungszusammenhang ist daher unklar, das kleine Format lässt an eine Verwendung als Buchillustration denken.[3]

Während Ficker[4] den Holzschnitt in der Nachfolge des Hans

In nur einem Abzug[1] überliefert, ist dieser Holzschnitt weder signiert noch datiert. Das Hadernpapier, auf dem er abgezogen wurde, ist umlaufend beschnitten und rückseitig unbedruckt.[2] Der einstige Verwendungszusammenhang ist daher unklar, das kleine Format lässt an eine Verwendung als Buchillustration denken.[3]

Während Ficker[4] den Holzschnitt in der Nachfolge des Hans Weiditz zugeschriebenen Bildnisses I.2D8 sieht, schreibt Röttinger[5] das Werk Erhard Schön zu. Die stilistischen Spezifika des Holzschnitts sind jedoch für eine sichere Zuschreibung zu gering ausgeprägt.

Als kleinformatiges Medaillonbildnis Luthers mit erhobener Hand und umlaufender Inschrift scheint der Holzschnitt zur frühesten Luther-Darstellung I.1D1 in Beziehung zu stehen. Die deutlichsten Parallelen bestehen jedoch zur großformatigen Eisenradierung Hieronymus Hopfers (I.3D6), die noch auf das Jahr 1520 zu datieren sein dürfte. So zeigt etwa der Vergleich des Faltenwurfs am rechten Ärmel Luthers, die Positionierung der Hand vor dem Oberkörper sowie die Spreizung der Finger prägnante Anleihen. Selbst die bei Hieronymus Hopfer deutlich hervortretenden Adern der Hand versucht der Entwerfer des Holzschnitts aufzugreifen. Die andere Hand zeigt der Holzschnitt wie bei Hieronymus Hopfer blätternd im Buch. Auch die Parallelschraffuren zur Angabe des Schattenwurfs im Bereich der rechten Schulter sind vergleichbar, ebenso der Verlauf der Konturlinie auf der gegenüberliegenden Seite. Während alle im KKL untersuchten Darstellungen Luthers mit der Heilig-Geist-Taube diese frontal darstellen, erscheint sie nur in I.3D6 und I.3D7 im Dreiviertelprofil nach rechts. Es ist somit davon auszugehen, dass die Radierung Hieronymus Hopfers entweder dem vorliegenden Holzschnitt zeitlich vorausgegangen ist oder sich beide auf eine gemeinsame, heute nicht überlieferte, Vorlage beziehen.

Daniel Görres, Thomas Klinke

[1] Lutherhaus Wittenberg, Inv.-Nr. fl IIa GR 202; Blattmaße: 101 x 95 mm.

[2] Das Vorhandensein eines Wasserzeichens in diesem Papier ist fraglich. Im Durchlicht ist am linken Blattrand mittig ein fragmentarisches Gebilde (zwei Buchstaben?) nicht genauer zu identifizieren.

[3] Ficker 1920, S. 22, Anm. 3 greift die Mitteilung von Pflugk-Harttung 1924, S. 358 auf, wonach das Werk angeblich aus einer Ausgabe von Luthers „Grund und Ursach aller Artikel“ [WA 7, S. 302; VD16 L 4789] stamme (so auch Brecht 1983, S. 393), konnte aber keine Ausgabe dieser Schrift nachweisen. Die genannte Ausgabe enthält jedoch das Luther-Bildnis I.2D5.

[4] Ficker 1920, S. 22–23.

[5] Röttinger 1925, S. 102, Nr. 93.

Quellen / Publikationen:

Pflugk-Harttung 1912, S. 358; Schreckenbach / Neubert 1916, S. 100; Ficker 1920, S. 22–23; Röttinger 1925, S. 102, Nr. 93; Ficker 1934, S. 121, Nr. 68; Brecht 1983, S. 393; Scribner 1994, S. 265, Nr. 14; Warnke 1984, S. 12; Gülpen 2002, S. 135; Rosen 2018, S. 10–11.

- Zuschreibungen

-

Unbekannt nach Hieronymus Hopfer, Inventor*in

Erhard Schön, Inventor*in

Zuschreibungen

| Unbekannt nach Hieronymus Hopfer, Inventor*in | [KKL 2022] |

| Erhard Schön, Inventor*in | [Röttinger 1925, S. 102, Nr. 93] |

| Hans Weiditz, Inventor*in | [Ficker 1920, S. 22] |

- Datierungen

- nach 1520 (?)

um 1520

Datierungen

| nach 1520 (?) | [KKL 2023] |

| um 1520 | [Röttinger 1925, S. 102, Nr. 93] |

- Maße

- Darstellung: 75 mm (Durchmesser)

Maße

Darstellung: 75 mm (Durchmesser)

[Thomas Klinke, KKL 2022]

- Signatur / Datierung

Keine

- CDA ID

- ANO_H-NONE-007

- KKL-Nr.

- I.3D7, Teil der Bildnisgruppe I

- Permalink

- https://lucascranach.org/de/ANO_H-NONE-007/