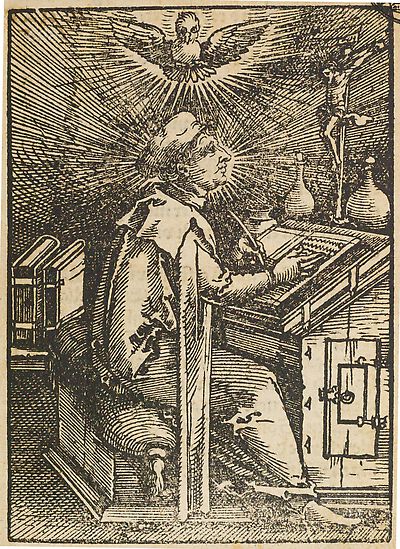

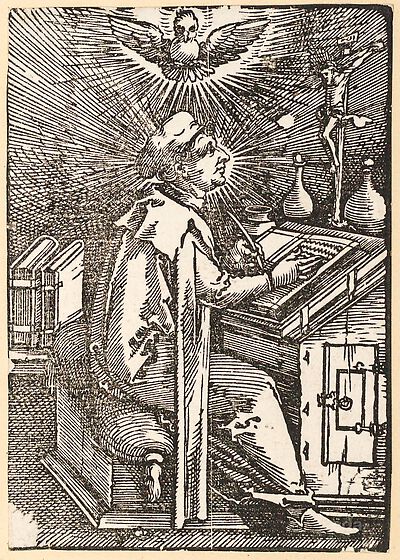

Der Holzschnitt I.3D5 zeigt Martin Luther,[1] gekleidet in ein Ordensgewand, mit Doktorhut an einem Schreibpult sitzend und einer Feder in der linken Hand, einige Zeilen in dem geöffneten Buch schreibend. Von seinem Haupt und der darüber schwebenden Heilig-Geist-Taube gehen Strahlen aus, die sich überschneiden. Luthers erhobener Blick ist direkt zum

Der Holzschnitt I.3D5 zeigt Martin Luther,[1] gekleidet in ein Ordensgewand, mit Doktorhut an einem Schreibpult sitzend und einer Feder in der linken Hand, einige Zeilen in dem geöffneten Buch schreibend. Von seinem Haupt und der darüber schwebenden Heilig-Geist-Taube gehen Strahlen aus, die sich überschneiden. Luthers erhobener Blick ist direkt zum Kruzifix gerichtet, das zwischen zwei vasenförmigen Salbgefäßen vor ihm auf dem Schreibpult steht. In den Korpus des Schreibpults ist eine kleine Tür eingebaut, die sich über zwei Scharniere zu den Betrachtenden hin öffnen lässt. Zwei Folianten stehen im Hintergrund aufrecht mit Buchschnitt nach vorne.

Seit Gustav Pauli wird der undatierte Holzschnitt dem Nürnberger Hans Sebald Beham (1500–1550)[2] zugeschrieben, der sich mit kleinformatigen Druckgraphiken einen Namen machte. Eine solche Zuschreibung erscheint gerechtfertigt, wie der Vergleich mit den Evangelistendarstellungen des Jahres 1530[3] und der von Hans Sebald Beham gestalteten Biblischen Historien[4] nahelegt. Trotz eines gewissen zeitlichen Abstands lassen sich neben stilistischen Parallelen auch motivische Bezüge herstellen (etwa die Gefäße). Für die Zuschreibung spricht schließlich auch der Umstand, dass der Holzschnitt ausschließlich in den durch Hans Hergot firmierten Nürnberger Druckschriften a/b Verwendung fand.

Die Darstellung Luthers wird hier mit der Bildtradition der Kirchenväter- oder Evangelisten-Ikonographie verschränkt und zeigt einen Gelehrten am Schreibpult.[5] Während die Konzeption des Raums auf eine lange Bildtradition zurückgeht, dürfte die Kopfform mit dem in den Nacken geschobenen Doktorhut, dem angedeuteten Doppelkinn, der mit einem weiteren kleinen Wulst zum Halskragen führt, dem zuvor entstandenen Kupferstich Lucas Cranachs d. Ä. (I.4D1) folgen.

Die Depeschen des päpstlichen Nuntius Hieronymus Aleander beschreiben Mitte Dezember 1520[6] den Verkauf von Luther-Bildnissen, die den Dargestellten mit der Heilig-Geist-Taube und dem Kruzifix zeigten.[7] Anders als der mit dieser Beschreibung oft in Zusammenhang gebrachte Holzschnitt Hans Baldung Griens (I.3D1),[8] zeigt der vorliegende Holzschnitt beide Motive. Jedoch ist er erst ab 1524 belegt und hätte sich aufgrund seines kleinen Formats schwerlich für die von Aleander ebenfalls erwähnte ikonenhafte Verehrung geeignet.[9]

Der Holzschnitt wurde der Literatur zufolge in vier Ausgaben des Neuen Testaments verwendet, von denen im Rahmen des KKL zwei verifiziert werden konnten. Es handelt sich um die erste Ausgabe von 1524 (Kopenhagen) sowie die vierte Ausgabe von 1526 (Stuttgart). Die in der WA genannte erste[10] (Quart-) und zweite[11] (Oktav-)Auflage des Jahres 1525 müssen wie auch die anderen als Verlust oder als herausgetrennt gelten. Die Druckschriften sind mit 1524, bzw. 1526 datiert. Das jeweils auf der Titelseite genutzte Luther-Bildnis ist jeweils rückseitig unbedruckt.

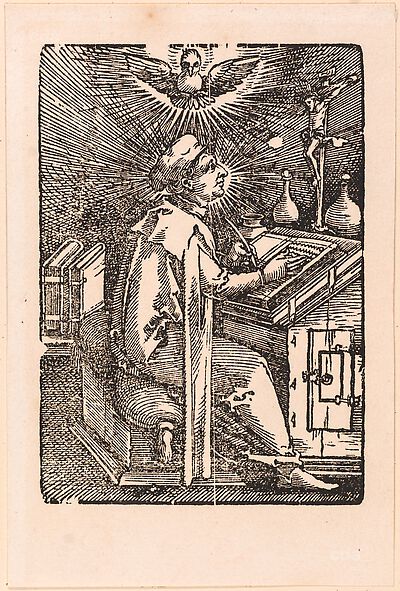

Neben den erhaltenen Bibelausgaben, in denen der Holzschnitt als Titelbild dient, fanden einzelne Abzüge auch in graphische Sammlungen Einzug.[12] Bei diesen handelt es sich jedoch, wie der deutlich höhere Abnutzungsgrad sowie ein vertikaler Riss – etwa mittig im Holzstock – zeigt, ausnahmslos um spätere Abzüge. Ferner weisen sämtliche der vereinzelten Abzüge eine markante kreisrunde Fehlstelle (Ausbruch) im Bereich zwischen dem Kopf Luthers und dem Kruzifix sowie eine dreieckige Kerbung am linken Rand, unterhalb der Folianten auf. Der Druckstock zum vorliegenden Holzschnitt hat sich in der Sammlung Derschau erhalten.[13] Sein heutiger Zustand deckt sich mit dem beschriebenen Druckbild der späten Abzüge.

Verwendung in Druckschriften:

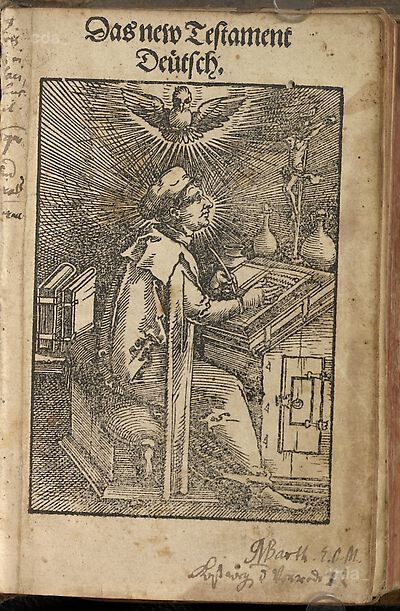

a) Das new testament || Deütsch.|| Martinus Luther.|

VD16 B 4344[14]; WAB 2, Nr. 39, S. 305

Format: Oktav

Erscheinungsdatum: 1524 [Impr.]

Offizin: Gedr[ue]ckt zů N[ue]remberg, durch || Hanß Hergott. M.D.XXiiij) [Impr.]

Position des Bildnisses im Buchverbund: A1r, rückseitig unbedruckt

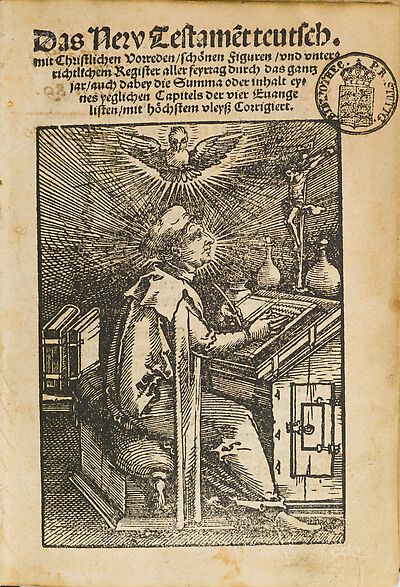

b) Das New Testament || Teutsch.|| mit Christlichen Vorreden/ schoͤnen Figuren/ vnd vnter=||richtlichem Register aller feyrtag durch das gantz || jar/ auch dabey die Summa oder inhalt ey=||nes yeglichen Capitels der vier Euange||listen/ mit hoͤchstem vleyß Corrigiert.||

VD16 B 4368;[15] WAB 2, S. 402, Nr. 94

Format: Oktav

Erscheinungsdatum: 1526

Offizin: Hans Hergot, Nürnberg [Impr.]

Position des Bildnisses im Buchverbund: A1r, rückseitig unbedruckt

Amalie Hänsch, Thomas Klinke

[1] Panzer 1805, Nr. 2985, interpretiert den Dargestellten als „unbekannten Heiligen“; Pauli 1911, S. 37, Nr. 898β, versteht ihn als „ein Heiliger (Paulus?)“; WAB 2, S. 306, Nr. 39 versieht Luther mit Fragezeichen; für Röttinger 1927, S. 18, Nr. 1112β steht Luther bereits fest.

[2] Pauli 1911, S. 37, Nr. 898β; vgl. Zschelletzschky 1975; Ausst.-Kat. Nürnberg 2011.

[3] Hollstein German III.190.

[4] VD16 B 1475.

[5] Das Bildformular erinnert etwa an den kurz zuvor entstandenen Kupferstich Albrecht Dürers, Bildnis des Heiligen Hieronymus, 1514, Kupferstich, 249 x 189 mm (Blatt), Coburg, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Inv.-Nr. I,17,66.

[6] Vgl. Brieger 1884, S. 40, und Kalkoff 1897, S. 58.

[7] Vgl. ebd.: „Und so groß ist die Verehrung dieser Schurken für Luther, dass einige […] allem Volk auf dem Markt zu sagen wagten, dass Luther ohne Sünde sei und nie geirrt habe, dass er deshalb hoch über St. Augustin zu stellen sei. So hat man ihn denn neuerdings auch mit dem Sinnbild des heiligen Geistes über dem Haupt und dem Kreuz, oder auf einem anderen Blatt mit der Strahlenkrone dargestellt; und das kaufen sie, küssen es und tragen es selbst in den Palast.“

[8] Der Holzschnitt Hans Baldung Griens (I.3D1) kann auch deshalb nicht für diesen Bericht herangezogen werden, da er erst nach April 1521 nachweisbar ist.

[9] Vgl. Kalkoff 1897, S. 58.

[10] Nach WAB 2, Nr. 712, S. 369 befindet sich ein Exemplar in der ehem. Fürstliche Bibliothek Oettingen-Wallerstein, sich heute in der UB Augsburg findet. Bei dem Werk handelt es sich vermutlich um die Signatur XIII.1.8.315, welches nach Auskunft Peter Stoll (schriftliche Mitteilung Oktober 2019) bereits bei der Übernahme 1980 nicht mehr vorhanden war. Laut VD16 B 4359 befindet sich ein Exemplar in der HAB Wolfenbüttel (A 97.4 Helmst.). Nach Auskunft von Christian Heitzmann enthielt der Band allerdings zu keiner Zeit ein Bildnis; das Exemplar in der WLB Stuttgart (Sign.: Ba deutsch 152503) ist unvollständig und ohne Bildnis.

[11] VD16 4360; WA B 2, Nr. 72, S. 370: LMU München, Sign. 8 Bibl.279 (Titelblatt fehlt).

[12] Insgesamt vier solcher Abzüge konnten im Rahmen des KKL nachgewiesen werden: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. 474-112 und 564-24; Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. A 2100; Wartburg-Stiftung, Eisenach, Inv.-Nr. G2450.

[13] Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. Derschau 233.

[14] Royal Danish Library Kopenhagen, 82, 247; ehemals im Besitz BSB München (Sign.: B.g.luth.25) sowie in Hamburg (Kriegsverlust).

[15] Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Sign. B deutsch 152604; vgl. auch den Ausst.-Kat. Straßburg 2017, S. 147–152; laut WA findet sich auch ein Exemplar in Wernigerode vorhanden, das nach Auskunft von Steffi Hoyer nicht mehr nachweisbar ist.

Quellen / Publikationen:

Hollstein German III.210; Pauli 1911, S. 37, Nr. 898β; Schottenloher 1913, S. 225; Ficker 1920, S. 29; Röttinger 1927, S. 24, Nr. 112β; Geisberg 1931/1932 H. 6, Nr. 605; Ficker 1934, S. 121, Nr. 71; Zschelletzschky 1975, S. 245–250; Ausst.-Kat. Hamburg 1983b, S. 154, Abb. 28a; Scribner 1994, S. 266, Nr. 26.

- Zuschreibungen

-

Hans Sebald Beham (?), Inventor*in

Hans Sebald Beham, Inventor*in

Zuschreibungen

| Hans Sebald Beham (?), Inventor*in | [KKL 2022] |

| Hans Sebald Beham, Inventor*in | [Pauli 1911, S. 37, Nr. 898β] [Hollstein German III.210] |

- Datierungen

- 1524

1526

Datierungen

| 1524 | "Das new testament || Deütsch.|| Martinus Luther.|", [VD16 B 4344] |

| 1526 | "Das New Testament || Teutsch.|| mit Christlichen Vorreden/ schoͤnen Figuren/ vnd vnter=||richtlichem Register aller feyrtag durch das gantz || jar/ auch dabey die Summa oder inhalt ey=||nes yeglichen Capitels der vier Euange||listen/ mit hoͤchstem vleyß Corrigiert.||", [VD16 B 4368] |

| nach 1526 | [KKL 2020] |

- Maße

- Darstellung: 106 (+/-2) x 75 (+/-2) mm

Maße

Darstellung: 106 (+/-2) x 75 (+/-2) mm

[Thomas Klinke, KKL 2022]

- Signatur / Datierung

Keine

- CDA ID

- HSB_HIII-210

- KKL-Nr.

- I.3D5, Teil der Bildnisgruppe I

- Permalink

- https://lucascranach.org/de/HSB_HIII-210/