Formal geht die Kreuzigung des Art Institutes zurück auf den Typus der volkreichen Kalvarienberge mit einer Vielzahl von Figuren unterschiedlichen sozialen Standes, die in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert üblich waren.[1] Cranach setzt Christus und die beiden Schächer gegen einen stürmischen Himmel, der die unnatürliche Dunkelheit aufgreift, von der

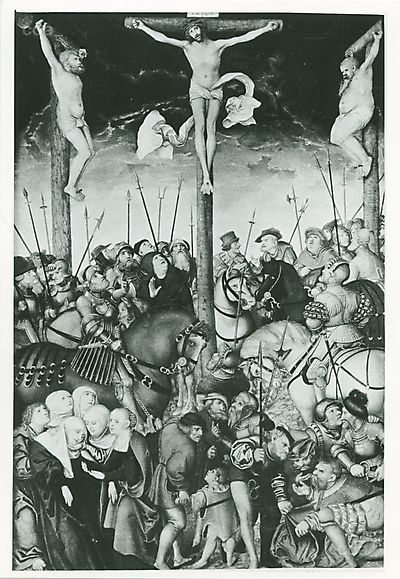

Formal geht die Kreuzigung des Art Institutes zurück auf den Typus der volkreichen Kalvarienberge mit einer Vielzahl von Figuren unterschiedlichen sozialen Standes, die in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert üblich waren.[1] Cranach setzt Christus und die beiden Schächer gegen einen stürmischen Himmel, der die unnatürliche Dunkelheit aufgreift, von der in den Evangelien in Jesu letzten Stunden berichtet wird. Hoch über eine Schar von Soldaten und gestikulierenden Zuschauern erhoben, erscheint Christus hier mehl als lebendiger Erretter denn als konventuelle Darstellung eines Toten mit gesenktem Kopf, geschlossenen Augen und verwundeter Seite.[2] Der gute Schächer, gekreuzigt zur Rechten Jesu, blickt zu ihm in Anerkennung seiner Heiligkeit auf, während der böse Schächer, der Christus verspottete (Lukas 23,39-43), sich abwendet; seine eigentümliche Statur soll bereits auf seinen Charakter rückschließen lassen. Mit dieser Gegenüberstellung von Gut und Böse fortfahrend, sind die trauernden Anhänger Christi in der linken Ecke unter dem Kreuz versammelt. Die in sich zusammengesunkene Maria wird von Johannes dem Evangelisten und einer Frau gestützt, deren reiches Gewand vermuten lässt, dass es sich um Maria Magdalena handelt. Diesen heiligen Figuren ist eine Gruppe von Soldaten gegenübergesetzt, die um das Gewand Christi würfeln (Matthäus 27,35; Markus 15,24, Lukas 23,34; Johannes 20,23-24). Ihre expressiven Grimassen stehen im Kontrast zu den sanften, bleichen Gesichtern, die die Jungfrau umgeben. In zentraler Position zwischen diesen Gruppen, deutet ein Vater mit seinem Sohn auf das Kreuz. Das leuchtend gelbe Gewand des Kindes und die profilierte Silhouette geben dieser Figur die stärkste Betonung innerhalb der Gruppe.

[1][Roth 1967]

[2]Hausherr 1971]

[Cat. Chicago 2008, 355]