Bildträger

Buche. [1] Ein kreisrundes, kernnahes Brett mit vertikalem Faserverlauf und stehenden Jahrringen. Das Brett stammt aus demselben Stamm wie [DE_LHW_G11] (KKL.III.M2a), [DE_KSVC_M417] (KKL IV.M2a) und weitere Gemälde aus der Werkstatt. (Vgl. dazu die Tabelle [Analysis-Dendro-Trunk-B] sowie die unter "Bildträger aus demselben Baum gefertigt" verlinkten Werke) Der jüngste nachweisbare Jahrring des Stammes wird demnach in das Jahr 1522 datiert, während der jüngste datierbare Jahrring der Tafel aus dem Jahr 1447 stammt. [2] Nach Klein nutzte man bei Buchenholz normalerweise den gesamten Querschnitt und entfernte nur die Rinde. Auf dieser Basis könnte das Gemälde bei einer Mindestlagerzeit von zwei Jahren ab 1524 entstanden sein. [3]

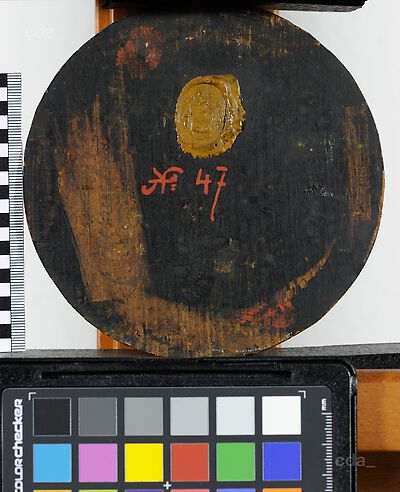

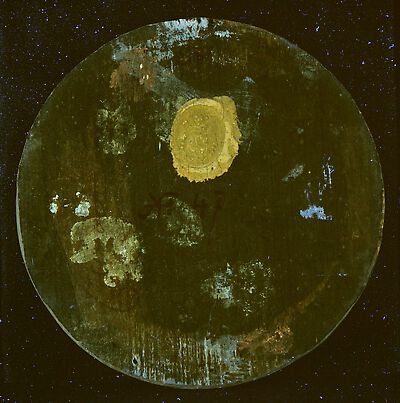

Die Rückseite ist sorgfältig geglättet, im Streiflicht markieren sich äußerst feine vertikale Riefen im Abstand von ca. 3 mm, die von der Glättung mit einer Hobelklinge stammen können. Der dunkelbraune Rückseitenanstrich ist vermutlich entstehungszeitlich. [4]

[1] Thomas Eißing, Dendrochronologische Auswertung der CT-Schnittbilder der Gemäldetafel "Cranach Rundbild Luther Private_None_P276", 27.06.2020, [Analysis-report-Dendro-CT].

[2] Da es sich um ein äußerst kleines Tafelformat handelt, ist der jüngste enthaltene Jahrring des Brettes für dessen Datierung nicht aussagekräftig.

[3] Peter Klein, Bericht über die dendrochronologische Untersuchung der Gemäldetafel "Martin Luther" (Lucas Cranach d.Ä.), 30.11.2020, [Analysis-report-Dendro].

[4] Etliche zeitnah entstandene Gemälde aus der Werkstatt Lucas Cranachs d. Ä. sind mit einem vergleichbaren Rückseitenanstrich versehen. Vgl. dazu beispielsweise KKL III.M2a, III.M2b, III.M3a, III.M13a, III.M.6a, III.M.11a, III.M.11b, III.M.12a, III.M.12b, III.M.13b.

Grundierung und Imprimitur

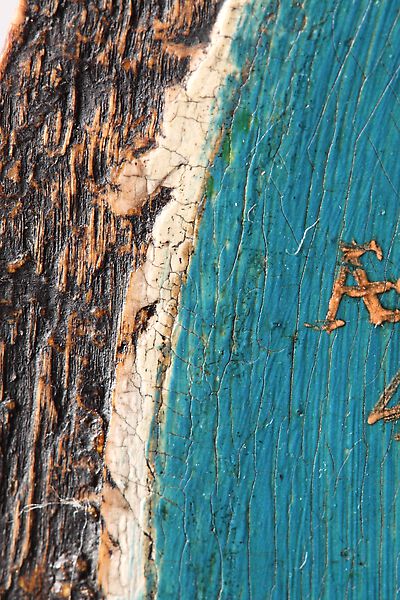

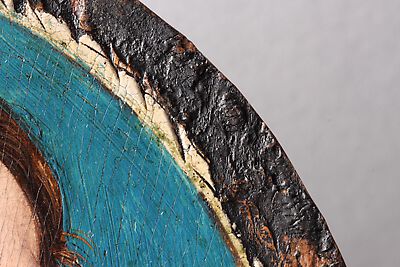

Weiße mitteldicke Grundierung, sorgfältig geglättet, der Tafelrand in einer durchschnittlichen Breite von 10 mm ungrundiert. [1] Zum Tafelrand parallele Ritzlinien in der Grundierung markieren deren äußere Begrenzung. Außerhalb befindliche Bereiche wurden mit einem scharfen Werkzeug entfernt, mit dem auch die umgebende Holzoberfläche kreuzweise eingeschnitten wurde, wohl um die Fläche für die Verleimung eines ursprünglich aufgesetzten Rahmenprofils vorzubereiten. Ähnliche Spuren sind an weiteren Bildnissen mit ursprünglich aufgeleimten Rahmenleisten zu beobachten. [2]

Optisch, auch unter Vergrößerung, zeigen sich keine Hinweise auf eine Imprimitur. In der Röntgenfluoreszenz-Analyse nachgewiesene Bleianteile mögen auf die unmittelbar an den Messpunkt angrenzende Hintergrundfarbe zurückzuführen sein, die mit Bleiweiß ausgemischt ist. [3]

[1] Da die Tafel vermutlich nachträglich umlaufend beschnitten wurde, war die ungrundierte Fläche ursprünglich wahrscheinlich entsprechend breiter.

[2] Vgl. [DE_WSE_M0064] (III.M12b), [DE_WSE_M0065] (III.M12a), [PRIVATE_NONE-P333] (KKL III.M16a), [PRIVATE_NONE-P475] (KKL III.M16b),

[DE_KSVC_M161], [US_MMANY_1982-60-48].

[3] Siehe RFA-Messergebnisse, [Analysis-report-XRF].

Unterzeichnung

Eine Unterzeichnung ist weder im Infrarotreflektogramm noch mit bloßem Auge nachweisbar.

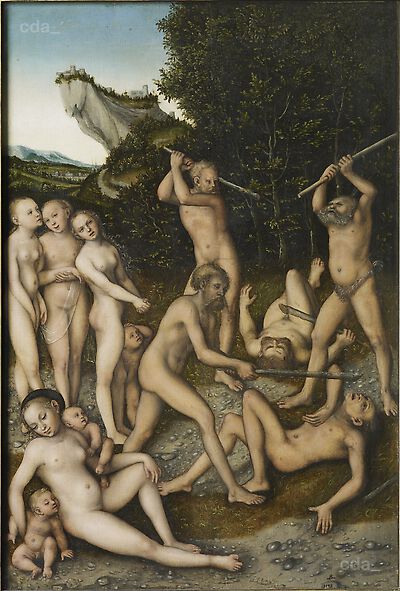

Farbschichten und Metallauflagen

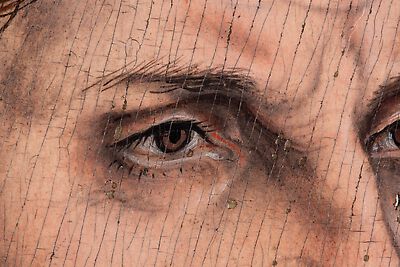

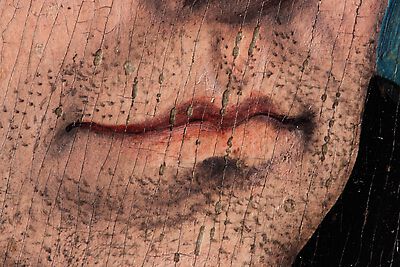

Die einzelnen Farbflächen sind mit geringer Überlappung nebeneinander gesetzt. Zuerst erfolgte die flächige Anlage des Kopfes, im Inkarnat mit einem hellen warm-rosafarbigem Grundton, im Haar mit einem rötlichen Braunton, der mit breitem Pinsel auf die Grundierung aufgetragen ist. Der streifig lasierende Auftrag mildert die reflektierende Wirkung der weißen Grundierung unterschiedlich stark, was dem darauf folgenden Farbauftrag Lebendigkeit verleiht. Im Inkarnat folgt dann die Modellierung durch unterschiedliche Ausmischung der Inkarnatfarbe mit Weiß (Bleiweiß?), Rot (Zinnober?) und Blau (Azurit?) (Abb. Detail-015 bis -017)und den Auftrag von Schattenlasuren, die mit einem groben schwarzen Pigment (Pflanzenschwarz?) und einem splittrigen glasig braunen Farbmittel [1] ausgemischt sind (Abb. Detail-012, -013, -018, -019). [2] Mit der gleichen braun-grauen Lasur werden auch Falten und Außen- wie Binnenkonturen angegeben sowie der Lippenspalt unterlegt. Anschließend folgt die Ausarbeitung des Inkarnats mit der Angabe von Augen und Mund sowie die weitere Ausmodellierung mit Lasuren und opak aufgesetzten Höhen. Die Augen werden unter Einbezug des Inkarnatgrundtons aufgebaut, wobei zunächst die Iriden mit einem halbtransparenten Mittelbraun angelegt und schwarzbraun konturiert sind (Abb. Detail-007 und -008). Derselbe Ton markiert Pupillen und oberen Lidstrich. Auf locker gesetzte hellrote Akzente in den Augenwinkeln folgte das pastos aufgesetzte Weiß für die Augäpfel (Abb. Detail -010 und -011). Hier lässt sich die zügige Malweise besonders gut nachvollziehen, da die einzelnen Farben nass in nass aufeinander gesetzt werden und sich dabei teilweise mischen. Plastizität schaffen locker gesetzte Pinselstriche in Hellrosa und Orange auf Lidern und im inneren Augenwinkel des linken Auges (Abb. Detail-001). Abschließend folgt die Angabe der Wimpern und Augenbrauen in Dunkelbraun. Der Mund ist über dem bereits dunkel verschatteten Lippenspalt zunächst mit Hellrot angelegt, die dunklere Oberlippe danach nass in nass mit kühlerem, kräftigerem Rot pastos übergangen und die Unterlippe mit Hellrosa gehöht (Abb. Detail-003). Abschließend wird der Lippenspalt schwungvoll dunkelbraun betont.

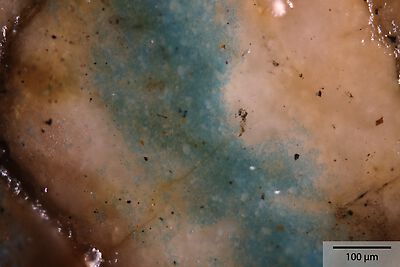

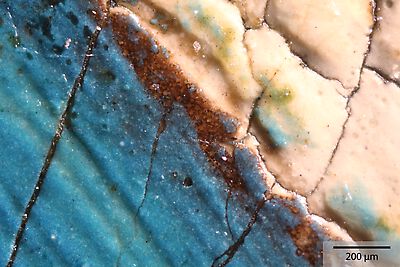

Anschließend folgt die Gestaltung des Hintergrundes, der mit lockerem Pinselstrich und markantem Duktus relativ pastos aufgetragen ist (Abb. Detail-025). Der Pinsel folgt dabei den Konturen des Gesichts und überdeckt diese geringfügig (Abb. Detail-023 und -024). Die Farbe besteht aus einem sehr fein vermahlenen Blaupigment, das mit einem gröberen Weißpigment ausgemischt ist. (Abb. Detail-025 und -026) [3] Im Randbereich liegt dieses auf einer transluzenten braunen Schicht (Abb. Detail-036 und -037). Möglicherweise handelt es sich dabei um eine vor der Malerei aufgebrachte Konturlinie zur Markierung der Malfläche. [4]

Das schwarze Gewand ist nass ins nass mit Schwarz und Grau modelliert. Die Konturen sind zumindest partiell anschließend mit Schwarz nachgezogen. Abschließend ist der Kragenrand hellgrau gehöht (Abb. Detail-005). [5]

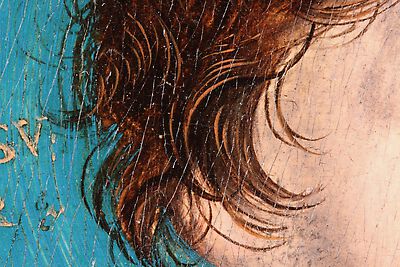

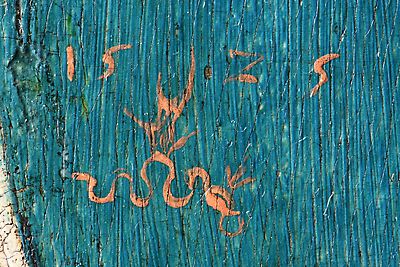

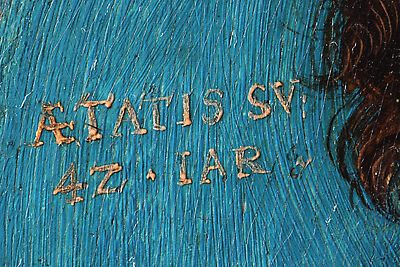

Auf dem streifig aufgebrachten, rot-braunen Grundton des Haars werden Strähnen und einzelne Härchen in Mittelbraun, Dunkelbraun, und zuletzt in einem hellen Ockerton angegeben (Abb. Detail-004). Vermutlich abschließend folgen Signatur und Jahreszahl (Abb. Detail-027 - 031) in Hellorange. Die pastose, blasig wirkende Farbe zeigt bei mikroskopischer Betrachtung charakteristische runde "Krater" in der Oberfläche, ein Phänomen, das auch bei anderen Bildnissen mit orange- oder gelbfarbigen Signaturen zu beobachten ist. [6] Die in der Gruppe der Luther-Tondi einzigartige Inschrift zeigt eine abweichende Farbzusammensetzung als die darunter befindliche Signatur und Jahreszahl, was einer entstehungszeitlichen Einordnung aber nicht entgegen steht (Abb. Detail-032 – Detail-035).

[1] Es könnte sich dabei um das von Lucas Cranach d. Ä. nachweislich als "kesselpraun" erworbene Farbmittel handeln. Vgl. dazu die Ausführungen bei Gunnar Heydenreich, Lucas Cranach the Elder - Painting materials, techniques and workshop practice, Amsterdam (2007), 159 - 161.

[2] Vgl. dazu die Messergebnisse der Röntgenfluoreszenz-Analyse, [Analysis-report-XRF].

[3] wie Anm. 2.

[4] Mikroskopisch sind in dieser offenbar stark bindemittelreichen Schicht zwar keine Pigmentkörner oder farbgebenden Bestandteile erkennbar, eine gewisse Färbung ist jedoch anzunehmen. Möglicherweise handelt es sich dabei um ein Harz mit natürlicher Eigenfarbe. Auffällig ist die Ausbildung einer wabenartigen Struktur (Abb. Detail-037).

[5] Die wesentlichen Charakteristika dieser Farbe sind eine sehr hohe Deckkraft bei äußerst dünnem Farbauftrag und ein schlechter Malfluss. Dieser zeigt sich an „ausgefransten“ Pinselstrichen, und ist in den damit gemalten, ungelenk wirkenden Signaturen und Jahreszahlen besonders auffällig. Der mikroskopischen Beurteilung nach ist an allen untersuchten Lutherbildnissen der Cranach-Werkstatt für die schwarzen Bildbereiche (Gewänder, Barett, schwarze Signaturen) ausnahmslos dieses Farbmittel verwendet worden. Für Schattierungen in den Inkarnaten dagegen wurde stets ein anderes Schwarz mit gegensätzlichen Maleigenschaften (geringe Deckkraft, guter Malfluss) eingesetzt.

[6] Hierbei könnte es sich um sog. Protrusionen handeln, ein Schadensphänomen, ausgelöst durch Bleiseifen, die Aggregate in der Malschicht bilden, sich ausdehnen, an die Oberfläche wandern und diese aufbrechen. Je nach Fortschritt des Protrusionsprozesses sind die betroffenen Farboberflächen vermehrt mit weißlichen vergleichsweiße groben Partikeln durchsetzt und / oder durch Krater zerklüftet.

Rahmung

Originaler Rahmen nicht erhalten. Wahrscheinlich war ursprünglich eine vergoldete Zierleiste aufgesetzt.

[1] Vgl. dazu [CH_KMB_177] (KKL III.M1a) und [CH_KMB_177a] (KKL III.M1b).

[Untersuchungsbericht Wibke Ottweiler, KKL 2022]