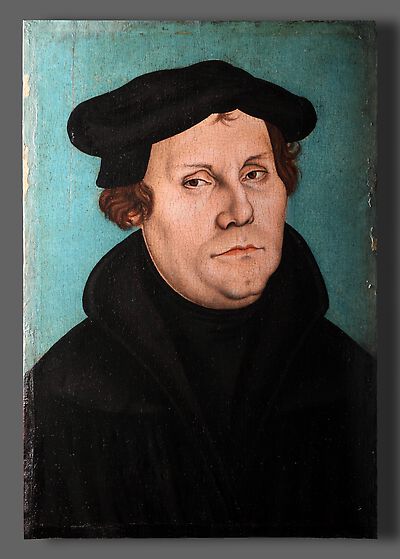

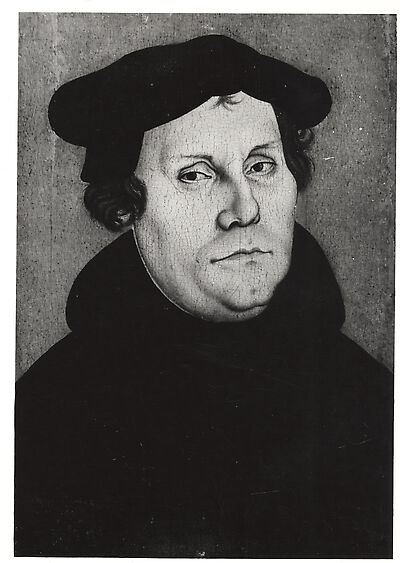

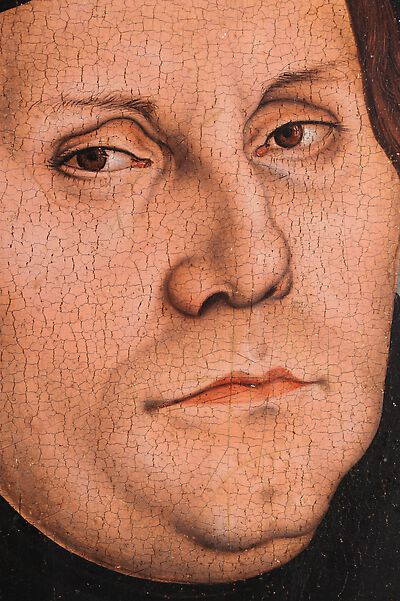

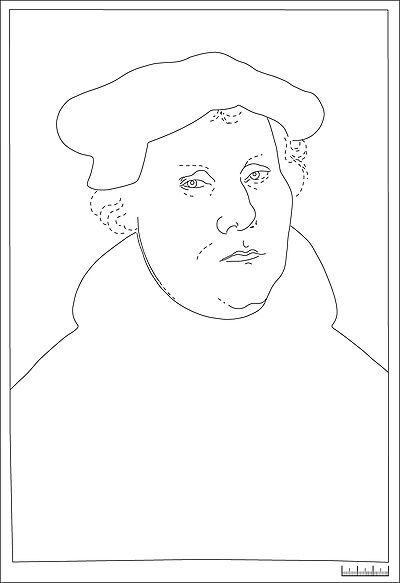

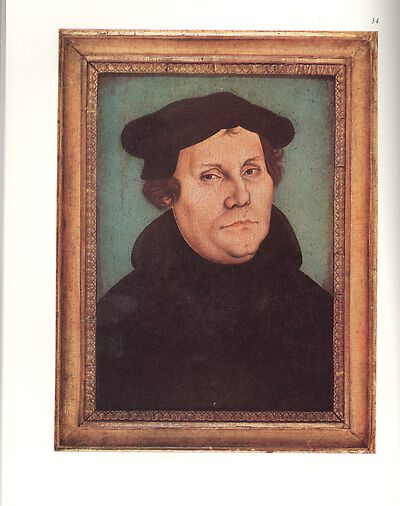

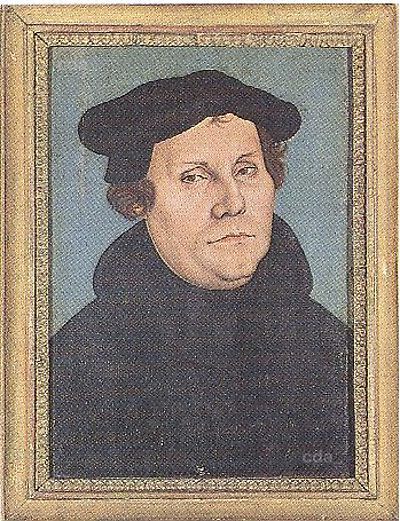

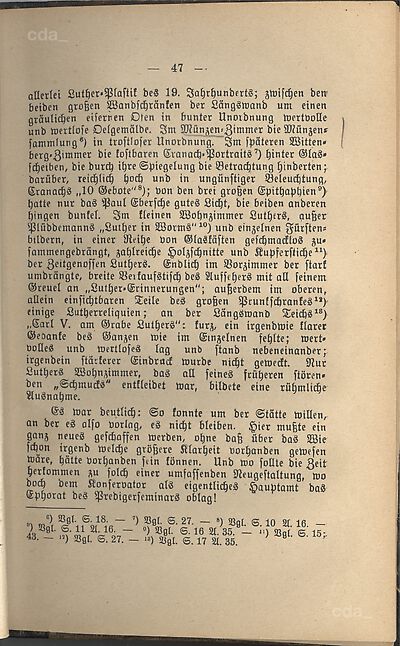

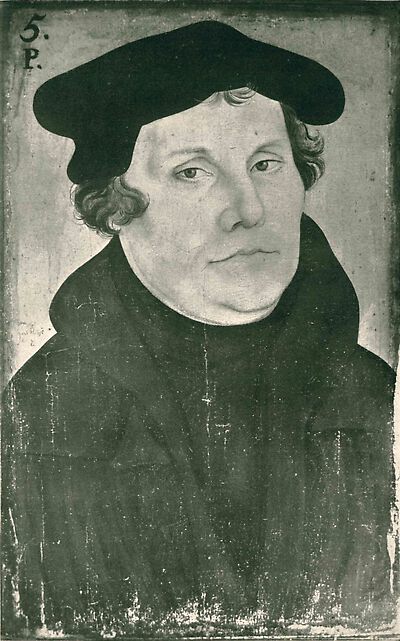

Die Tafel zeigt Martin Luther nach links vor blauem Grund im Brustbild mit schwarzer Schaube und Barett, unter dem die braunen Locken sichtbar sind. Eine Bildinschrift, wie sie bei anderen Exemplaren der Bildnisgruppe IV[1] ab 1529 auftritt, fehlt. Bemerkenswert ist auch das Fehlen eines Kragenverschlusses an der Schaube. Alle anderen Exemplare[2] dieses Bildnistyps zeigen einen ein- oder zweiteiligen Verschluss bestehend aus einer runden Schlaufe am linken und/oder einem dreieckigen Knopf oder Knebel am rechten Revers, wobei die 1528 datierten Bildnisse ausnahmslos die vollständige zweiteilige Variante aufweisen, die als die ursprüngliche Form anzusehen ist.[3]

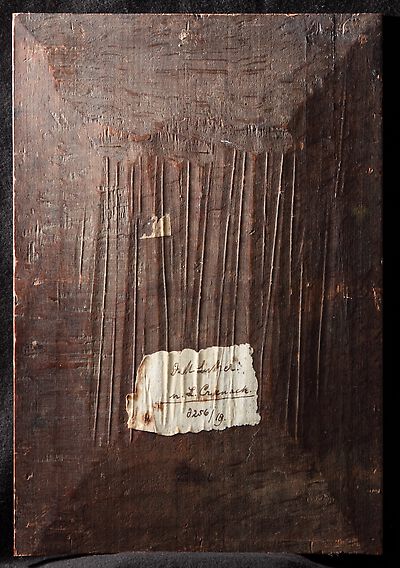

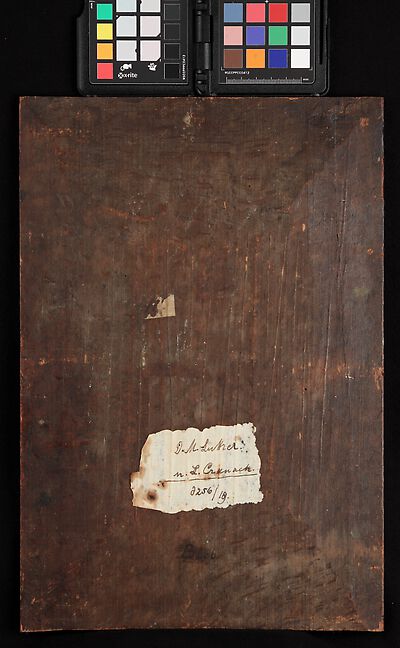

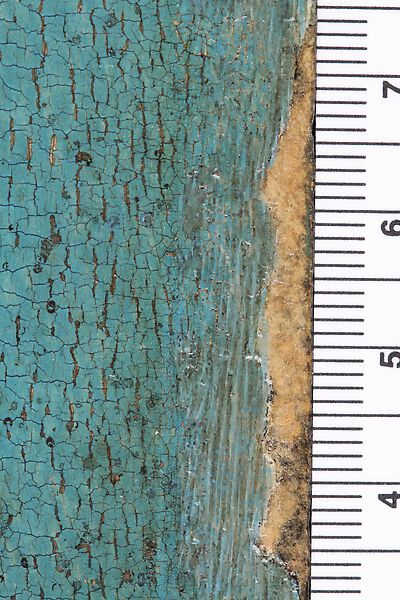

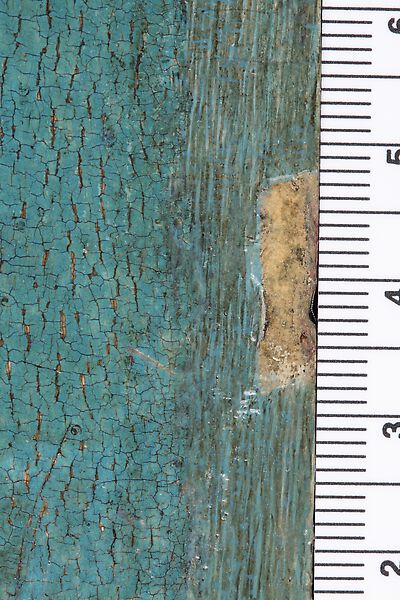

Das Bildnis ist auf ein hochrechteckiges Buchenholzbrett gemalt und zeigt wie die meisten Exemplare dieser Bildnisgruppe, eine grob geglättete Rückseite mit deutlichen Bearbeitungsspuren.[4] Das Brett stammt aus einem Buchenstamm, dem bislang 42 Bretter für insgesamt 28 Gemäldetafeln der Cranach-Werkstatt zugeordnet werden konnten. Die Gemälde datieren in die Jahre 1526 bis 1532, wobei der jüngste Jahrring aller Bretter aus dem Jahr 1524 stammt.[5] Bei einer Nutzung des gesamten Stammquerschnitts sowie einer Mindestlagerungszeit des Holzes von zwei Jahren könnte das Bildnis demnach ab 1526 entstanden sein.[6] Als einem typischen Vertreter der Bildnisgruppe ist von einer Entstehung zwischen 1528 und 1530 auszugehen.[7]

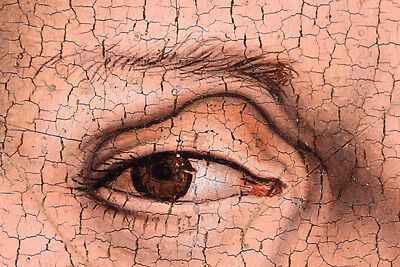

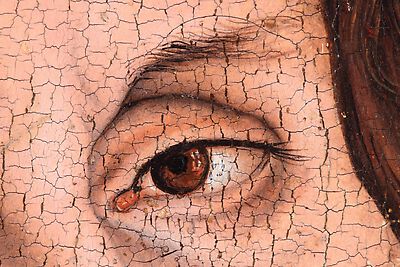

Anders als bei der Mehrzahl der Bildnisse dieser Gruppe ist weder mit bloßem Auge noch im Infrarotreflektogramm eine Unterzeichnung der Gesichtskonturen nachweisbar. Diese könnte jedoch durch das stark ausgeprägte Krakelee optisch überlagert sein.[8]

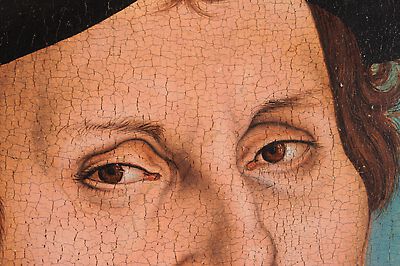

Die Malweise weicht in einigen Details von den anderen Exemplaren der Bildnisserie ab. So sind die Augen etwas schmaler und die Iriden kleiner ausgeführt. Auch ihre plastische Ausarbeitung durch Akzente in Hellrot und viergeteilte Reflexlichter unterscheidet sich von den anderen Bildnissen. Die Form der auffällig geschwungenen Linie oberhalb von Luthers rechtem Auge ist sonst gerader gestaltet; die in die Stirn fallenden Haarlocken erscheinen voluminöser. Die sehr markanten Binnenkonturen an Stirn, Nase und Kinn verstärken die plastische Wirkung.

Zum vorliegenden Bildnis Luthers ist kein originäres Gegenstück in Form eines von Bora-Bildnisses bekannt. Das wiederholt als Gegenstück angenommene Bildnis des Lutherhauses[9] zeigt zwar den entsprechenden Bildnistyp, es handelt sich dabei jedoch um eine spätere Kopie, deren passendes Pendant sich im Depot des Lutherhauses findet.[10]

Die Befunde der Werkspuren an der Tafelrückseite, der fehlende Kragen-Verschluss, die von den Vergleichsexemplaren abweichende Unterzeichnung und geringen Abweichungen in der Malweise unterscheiden dieses Exemplar von den anderen Bildnissen dieser Gruppe. Dies könnte auf die Ausführung durch einen anderen Mitarbeiter der Cranach-Werkstatt hinweisen. Wahrscheinlich wurde dieses Exemplar nicht zeitgleich mit weiteren Bildnissen als Serie gefertigt, sondern als Einzelauftrag ausgeführt.

Daniel Görres, Wibke Ottweiler

[1] Siehe IV.M11–IV.M18.

[2] Einzig das Augsburger Doppelbildnis mit Kurfürst Johann Friedrich (IV.M24) zeigt Luther ebenfalls in Schaube ohne Kragenverschluss. Dieses Werk, welches allerdings nach 1530 entstanden sein dürfte, weicht in mehrerlei Hinsicht so deutlich von den anderen Exemplaren dieser Bildnisgruppe ab, dass eine abweichende Darstellung dieses Details nicht verwundern muss (vgl. dazu den Katalogeintrag zu IV.M24).

[3] Andere undatierte Werke ohne Inschrift sind zwei Werke in Privatbesitz (IV.M8, IV.M9) und ein ehemals in Wittenberg befindliches, heute verschollenes Exemplar (IV.M10). Ebenfalls ohne Inschrift ausgeführt und 1529 datiert sind die Versionen in Darmstadt (IV.M6) und Florenz (IV.M7). Alle weisen die einteilige Verschlussversion auf, vgl. dazu Hänsch / Ottweiler 2022.

[4] Unter den Vergleichswerken einzigartig sind ausgeprägte, etwa 1 mm breite Stege, die auf eine grobe Scharte im verwendeten Hobeleisen hinweisen und in dieser Form an keiner anderen Tafel zu beobachten sind.

[5] Vgl. dazu Ottweiler, Wibke: Kunsttechnologische Beobachtungen an den frühen Luther-Gemälden aus der Werkstatt Lucas Cranach d. Ä. (in Vorbereitung).

[6] Vgl. Klein, wie Anm. 1.

[7] Zur Definition dieses Zeitraums vgl. die Einleitung zu Bildnisgruppe IV.

[8] Das ausgeprägte Krakelee zeigt im Infrarotreflektogramm sehr stark, was die Darstellung feinerer Graunuancen nur eingeschränkt ermöglicht. Dies lässt keine abschließende Beurteilung darüber zu, ob eine Unterzeichnung vorliegt oder nicht.

[9] Vgl. Joestel 2008, S. 100; Ausst.-Kat. Wittenberg 1999, S. 36–37; vgl. [DE_LHW_G17].

[10] Von Bora ist vor einen dunkelgrünen Grund gesetzt, auf dem links ein Schlangensignet mit schwarzer Farbe und die Jahreszahl „1528“ angebracht sind. Beide Angaben wirken in ihrer Ausführung nicht authentisch. Rückseitig weist die Tafel die folgende Beschriftung auf: „aus der Sammlung der Domherren von Elditt || um 1790“ sowie auf separaten Aufklebern unterschiedliche Angaben zur Zuschreibung. Während ein älterer Aufkleber in der rechten oberen Ecke den Schriftzug „No. 14 || Lucas || Cranach“ trägt, vermerkt ein deutlich jüngeres aufgeklebtes Papier „Katharina v. Bora || nach L. Cranach || J 256/17[?]“. Das in Stil und Ausführung passende Gegenstück im Depot des Lutherhauses geht zudem laut Rückseitenbeschriftung ebenfalls auf die Domherren von Elditt zurück. Dieses Bildnis stammt, wie ebenfalls die Rückseite verrät, aus dem Bestand des Predigerseminars Wittenberg. Auch dort ist an vergleichbarer Position ein Papier aufgeklebt: „Luther. || n. L. Cranach || J 256/16“.

Quellen / Publikationen:

Friedländer / Rosenberg 1932, Nr. 251; Ficker 1934, Nr. 143; Schade 1974, S. 53; Friedländer / Rosenberg 1979, Nr. 312–313; Pickshaus 1988, S. 226; Wolfson 1992, S. 58–59; Holsing 2004, S. 188; Ausst.-Kat. Eisenach 2015, Nr. 30, 31; Schuchardt 2015, S. 40–41.

![Pfirtscher Altar: Hl. Martinus [linker Standflügel]](https://lucascranach.org/imageserver-2022/DE_BStGS_6264_FRSup007/01_Overall/DE_BStGS_6264_FRSup007_2010_Overall-s.jpg)

![Pfirtscher Altar: Hl. Stephanus [rechter Standflügel]](https://lucascranach.org/imageserver-2022/DE_BStGS_6262_FRSup008/01_Overall/DE_BStGS_6262_FRSup008_2011_Overall-s.jpg)